Von Stefan Wintermantel

Wie der Codex Hirsaugiensis berichtet1, wurde Hirsau von einem Grafen Erlafried zur Regierungszeit Ludwigs des Frommen um 8302 als Benediktinerkloster gegründet. Dessen Sohn Noting, Bischof im norditalienischen Vercelli, hatte die ursprünglich in der Mailänder Dionysiuskirche verwahrten Gebeine des hl. Aurelius auf väterlichen Grund gebracht. Sie seien zunächst in einem dem hl. Nazarius geweihten Kirchlein, welches auf einem Berg lag, aufbewahrt worden, später in der am Fuß des Berges errichteten Klosterkirche.

Dieses erste Hirsauer Kloster geriet in späteren Jahren in Verfall. Als im Jahr 1049 Papst Leo IX. seinem Neffen, dem Grafen Adalbert II. von Calw, einen Besuch abstattete, hörte er vom ehemaligen Aureliuskloster. Daraufhin suchte man nach den Gebeinen des Aurelius, zunächst allerdings erfolglos. Erst ein Fachmann, der mit seinen Söhnen aus Venetien gekommen war, wurde durch den Widerhall der Hammerschläge auf eine kleine unterirdische Kammer aufmerksam, in der der Sarkophag mit den Gebeinen des Heiligen aufgefunden wurde. Der Papst trug daraufhin seinem Neffen auf, das Kloster wiederherzustellen. Es sollte dann aber noch geraume Zeit vergehen, bis 1059 mit dem Bau der neuen Aureliuskirche begonnen wurde. Am 4. Dezember 1065 traf aus Einsiedeln Friedrich ein, der erste Abt des neuen Klosters, begleitet von einigen Mönchen. Graf Adalbert setzte diesen jedoch nach nur dreijähriger Amtszeit 1069 wieder ab; zum Nachfolger berief er den Mönch Wilhelm aus dem Regensburger Kloster St. Emmeram.3 Am 4. September 1071 wurde die Aureliuskirche geweiht.

Den nun folgenden Machtkampf zwischen Graf und Abt entschied Wilhelm klar für sich, als Adalbert 1075 das Kloster aus seiner Herrschaft herauslöste.4 Nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Eigenklosterherrschaft des Grafen stellte sich Wilhelm im gerade ausbrechenden Investiturstreit zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. folgerichtig entschlossen auf die Seite der geistlichen Macht. Einen entscheidenden Entwicklungsschub erhielt das Kloster, als Wilhelm 1079 mit seinen Constitutiones Hirsaugienses5 die Lebensgewohnheiten des burgundischen Klosters Cluny übernahm. In der Folge blühte das ehemals unbedeutende Provinzkloster nicht nur im Inneren auf; durch Neugründungen, Übernahme der Hirsauer Reform durch bestehende Klöster und die Berufung von Hirsauer Mönchen auf Abts- und Bischofsstühle entstand eine bedeutende Reformbewegung, deren räumliche Verbreitung als Hirsauer Klosterlandschaft bezeichnet wird. Weil aufgrund zahlreicher Eintritte der Platz im Aureliuskloster bald nicht mehr ausreichte, ließ Wilhelm auf der anderen Seite der Nagold ab 1082 ein größeres Kloster bauen.6 Die neue, den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweihte Klosterkirche wurde nach der Angabe im Codex Hirsaugiensis am 2. Mai 1091 geweiht.7 Im darauffolgenden Jahr zog der Konvent ins neue Kloster um.8

Über die Nutzung der Bauten des Aureliusklosters in den folgenden Jahrhunderten ist wenig bekannt. Ein Stiftungsbrief von 1468 bestimmt eine Erneuerung, nachdem das Kloster viele Jahre lang wegen Baufälligkeit nicht mehr bewohnt und gottesdienstlich genutzt worden sei.9 Wie TRITHEMIUS in seinen Annales Hirsaugienses berichtet, hob der Konvent jedoch bereits 1488 die Gebeine des Aurelius aus seinem Grab und „legte sie, damit sie in der großen Feuchtigkeit nicht gänzlich vermoderten, […] an einen trockeneren und würdevolleren Ort“10 - damit ist wohl die Peterskirche gemeint.

|

| Abb.1: Altartafel Ende 15. Jh. (Ausschnitt). Im Vordergrund die Heiligen Benedikt und Aurelius, im Hintergrund das Aureliuskloster. |

Die äußere Gestalt der Aureliuskirche am Ende des 15. Jh. ist uns durch eine Altartafel überliefert. Abb.1 zeigt einen Ausschnitt.11 Die Westfront der Kirche – auf der Abbildung rechts – wurde von zwei Türmen gebildet, zwischen denen sich eine kleine Vorhalle befand. Nach Osten schloss das Langhaus mit dem Mittelschiff und zwei Seitenschiffen von ungefähr halber Höhe an - zu sehen ist das nördliche. Über der Kreuzung von Mittelschiff und Querhaus erhob sich ein Vierungsturm.

|

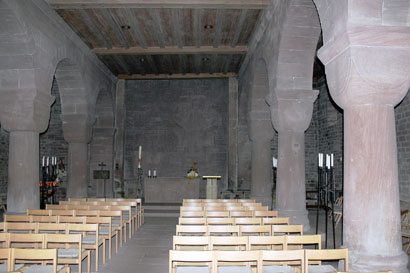

| Abb.2: Der Innenraum von St. Aurelius heute |

Nachdem Hirsau in der Reformation evangelisch geworden war, diente die Aureliuskirche dem Forstverwalter als Scheune und Stall. Im November 1584 wurde begonnen, die Kirche abzubrechen. Dabei trug man das gesamte Mauerwerk östlich des Langhauses mit Ausnahme von Teilen der westlichen und nördlichen Wand des nördlichen Querhausarms bis auf das Fundament ab. Außerdem fielen dem Abriss der obere Teil des Mittelschiffs und der Türme zum Opfer. Der noch brauchbare Teil des Mauerwerks im Bereich des Langhauses und der Turmstümpfe wurde mit einem Dach überdeckt, um den Raum wieder als Scheune zu verwenden. Seit 1814 diente er der Hirsauer Saffianfabrik als Magazin; später wurde das Gebäude u. a. als Truppenquartier, Turnhalle, Festsaal und Garage genutzt. Nach Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1954/55 wurde es am 30.10.1955 für die katholische Kirchengemeinde Calw wieder als Kirche geweiht.12 Der heutige Kirchenraum (Abb.2) beschränkt sich auf das ehemalige Langhaus. Die Stimmung in der Kirche wird durch die sechs mächtigen monolithischen Säulen geprägt. Jeweils drei Säulen bilden zwei Arkadenreihen, die den Raum in nunmehr drei gleich hohe Schiffe teilen.

|

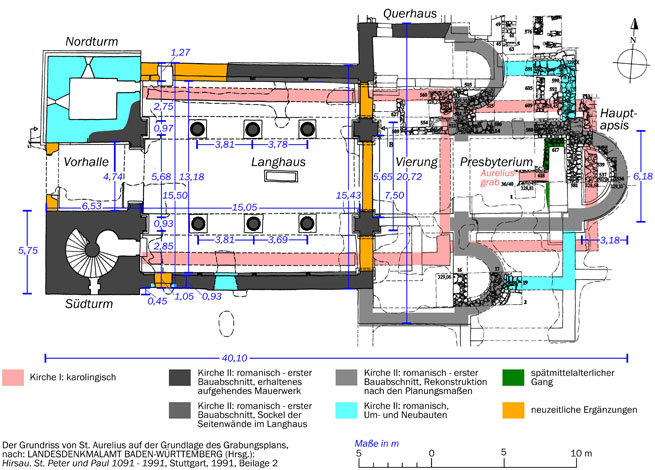

| Abb.3: Der Grundriss der Aureliuskirche mit den verschiedenen Bauphasen (Für eine großere Ansicht bitte auf das Bild klicken!) |

Abb.3 zeigt den Kirchengrundriss mit den verschiedenen Bauphasen. Die Zeichnung wurde auf der Grundlage des Ausgrabungsplans mit dem Maßstab 1 : 100 erstellt,13 an dem auch die eingezeichneten Maße abgegriffen wurden. Der Maßstab erlaubt eine auf ca. 2 cm genaue Maßabnahme; die ermittelten Maße sind aber auch von der Wiedergabegenauigkeit des Grabungsplans abhängig. Die erste Grabung wurde 1876 durch Eduard PAULUS d. J. durchgeführt. Sie deckte die Fundamente der abgebrochenen östlichen Kirchenteile bereits größtenteils auf.14 Der Hirsauer Pfarrer Karl KLAIBER entdeckte bei seinen Grabungen 1891 bis 1895 die beiden Apsiden am Querhaus und Teile der Fundamente der ersten (karolingischen) Kirche. Weitere Ausgrabungen folgten zwischen 1925 und 1989.15 Ein wichtiges Ergebnis der Grabungen 1987 bis 1989 war die Klärung des Ostabschlusses der ersten Kirche.16

Nach Auskunft des Codex Hirsaugiensis war der erste Kirchenbau „nach Art der alten Kirchen ohne die Unterstützung von Säulen gebaut“.17 Obwohl zwischenzeitlich die Meinung aufgekommen war, es habe sich um eine dreischiffige Basilika gehandelt, legt Matthias PUTZE überzeugend dar, dass die erste Kirche tatsächlich einschiffig war.18 Sie bestand aus einem längsrechteckigen Saal, an den sich nach Osten ein annähernd quadratischer Chorraum anschloss, der ungefähr um eine Mauerstärke eingezogen war. Hier befand sich das als Steinplattengrab ausgeführte Aureliusgrab.19

Das Mauerwerk des jetzigen Kirchenbaus fällt zu bedeutenden Teilen, jedoch nicht vollständig, in die Bauzeit der zweiten (romanischen) Kirche zwischen 1059 und 1071. Der Stumpf des Südturms ist mit Ausnahme der Eckquader gleich wie das Mauerwerk des Langhauses aus Kleinquadern gemauert, die diesem ersten Bauabschnitt zugehören. Dagegen bestehen am Nordturm nur Bereiche der Süd- und Ostwand aus Kleinquadern, die Außenwände jedoch ganz aus Großquadern, die in die erste Hälfte des 12. Jh. zu datieren sind.20 Dieser Unterschied in der Mauertechnik erklärt auch, wieso der Nordturm zusammen mit dem Westgiebel auf der Altartafel von Abb.1 rotbraun, der Südturm wie die übrige Kirche jedoch weiß dargestellt ist. Offenbar war der aus roten Sandsteinquadern gemauerte Nordturm im Gegensatz zum Kleinquadermauerwerk unverputzt geblieben.

Die Nordwand des Langhauses besteht nur noch in ihrem östlichen Teil bis in eine Höhe von ca. 2,50 m aus dem ursprünglichen romanischen Kleinquadermauerwerk. Auf der Westseite ist sie ganz erneuert. Hier befindet sich heute eine Tür, deren Umrahmung - monolithische Pfosten und ein giebelförmiger Sturz - aus älterer Verwendung stammen.21 Da der erneuerte Wandabschnitt sicherlich dem ursprünglichen Mauerverlauf folgt, dürften die dort abgenommenen Maße von Abb.3 weitgehend den anfänglichen Zustand wiedergeben. Gegenüber der nordseitigen Tür befindet sich auf der Westseite der südlichen Außenwand - nahe am Südturm - eine zugemauerte Türöffnung, die sich ebenfalls aus monolithischen Pfosten und einem gegiebelten Sturz zusammensetzt. Weiter östlich war ursprünglich eine weitere Tür angelegt, die aber schon früh, vermutlich gleichzeitig mit dem Einbau der westlichen Tür, zugemauert wurde. Beiderseits dieser ehemaligen Türöffnung springt das Mauerwerk im Sinne einer Portalumrahmung um ca. 10 cm nach außen vor.22 Nach innen bilden die Außenwände des Langhauses auf der Nordseite bis in Höhe von 0,55 m, auf der Südseite bis in Höhe von 0,70 m über dem heutigen Fußboden einen 15–30 cm weit vorspringenden Sockel aus.23 Auf diesem Sockel liegen die Plinthen von Halbsäulen auf, an deren oberem Ende würfelförmige Halbkapitelle anschließen. Da die Seitenschiffe – wie auch die Vorhalle zwischen den beiden Türmen – ursprünglich überwölbt waren, dienten die oberhalb dieser Kapitelle liegenden Kämpfer als Gewölbeauflager.

Durch das östlich anschließende Querhaus erhielt der Kirchengrundriss die Form des lateinischen Kreuzes. Das Querhaus war (in Ost-West-Richtung) gleich breit wie das Mittelschiff, so dass die Vierung an der Kreuzungsstelle quadratisch war. Die Kompartimente im nördlichen und südlichen Querhausarm waren ebenfalls annähernd quadratisch. An ihren östlichen Seiten befanden sich die halbrunden Nebenapsiden. Das an die Nordostecke des heutigen Kirchenbaus nach Norden anschließende Gebäude Calwerstr. 6 enthält bedeutende Teile der West- und Nordwand des nördlichen Querhausarms.24 Ursprünglich als herzogliches Forsthaus erbaut, beherbergt es heute das Hirsauer Klostermuseum.

Östlich der Vierung setzte sich der Kirchenraum in das Presbyterium, den Altarraum fort. Es war gleich breit wie die Vierung und das Mittelschiff, jedoch im Gegensatz zu den Räumen im nördlichen und südlichen Querhausarm nicht quadratisch, sondern längsrechteckig. Da es vollständig innerhalb der Mauerzüge des Chors der ehemaligen karolingischen Kirche lag, nahm das Aureliusgrab auch in der zweiten Kirche eine prominente Stellung in der Mittellinie des östlichen Altarraums ein. Dem Presbyterium war im Osten die eingezogene halbrunde Hauptapsis vorgesetzt. Quer zur Kirchenlängsachse zog sich von Süden zwischen dem Heiligengrab und dem Spannfundament der Apsis ein Gang in die Tiefe, von dem aus die Höhlung des karolingischen Steinplattengrabs nach Westen abzweigte. Entgegen früherer Vermutungen wurde er erst nachträglich angelegt, wahrscheinlich im späten Mittelalter.25

Nur kurze Zeit nach Fertigstellung der Kirche wurden nördlich und südlich des Presbyteriums Nebenräume angefügt. Adolf METTLER führt den Anbau dieser Nebenräume auf die Einführung der Cluniazenser Gewohnheiten durch Abt Wilhelm zurück (ab 1079). Sie sollten neben der Funktion als Altarräume auch Stätten der einsamen Andacht und freiwilligen Selbstgeißelung sein.26 Die Architektur der Aureliuskirche war ursprünglich nicht von Cluny beeinflusst. Nach METTLER ist sie fränkischer Abstammung. Die wichtigsten Einflüsse seien vom Rhein gekommen, insbesondere von der Klosterkirche Limburg an der Hardt.27

Bereits 1915 beschrieb METTLER richtig, dass sich das Mittelschiff aus zwei Quadraten zusammensetzt, in welche die beiderseitige Arkadenstärke einbegriffen ist. Ferner sei das Langhaus als Ganzes quadratisch.28 Die zweite Feststellung kann jedoch nicht zutreffen, da nach den Maßen von Abb.3 seine Länge (15,50 m) die Breite (15,05 m) weit übersteigt. Das innere Vierungsmaß gibt METTLER mit 5,76 m = 20 Fuß an.29 Über die Länge des Fußmaßes schweigt er sich allerdings aus; rechnerisch würden sich 28,8 cm ergeben. Für die Arkaden nennt METTLER eine Mauerbreite von 0,93 m30, das ist auch ungefähr die Stärke der Außenmauern (s. u.). Bei einer Fußlänge von 28,8 cm wären das 3 1/4 Fuß (0,936 m). Das äußere Vierungsmaß und damit auch die Querhausbreite in Ost-West-Richtung hätten dann – eher ungewöhnlich – mit 20 Fuß + 3 1/4 Fuß + 3 1/4 Fuß = 26 1/2 Fuß kein ganzzahliges Maß.

Albrecht KOTTMANN geht dagegen von einem Werkmaß mit einer Länge zwischen 31 und 32 cm aus.31 Er erhält damit ein inneres Vierungsmaß von 18 Fuß, eine Arkadenstärke von 3 Fuß und ein äußeres Vierungsmaß von 24 Fuß. Wenn die Breite der Seitenschiffe von den Sockeln an den Außenwänden aus gemessen wird, beträgt sie 9 Fuß, die Hälfte der Mittelschiffbreite. Zusammen mit einer Gesamtstärke (mit dem Innensockel) der Außenwände von 3 1/2 Fuß ergibt sich eine Langhausbreite von 49 Fuß. Weil KOTTMANN wie METTLER von der irrigen Ansicht ausgeht, der Grundriss des Langhauses sei quadratisch, nimmt er seine Länge mit ebenfalls 49 Fuß an.

|

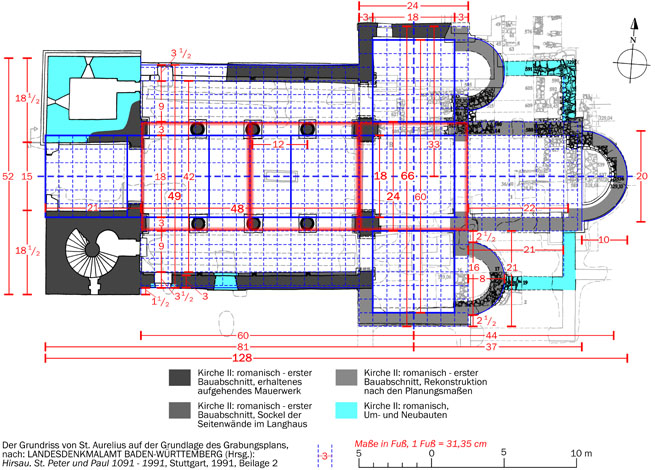

| Abb.4: Das Raster und die Planungsmaße. Zur besseren Übersicht sind nur die romanischen Bauphasen dargestellt. (Für eine größere Ansicht bitte auf das Bild klicken!) |

KOTTMANNS Breitenmaße sind jedoch plausibel. Unter Berücksichtigung von METTLERS Beobachtung, dass sich das Mittelschiff unter Einbeziehung der Arkadenstärke aus zwei Quadraten zusammensetzt, beträgt seine Länge das Doppelte des äußeren Vierungsmaßes, also nicht 49 Fuß, sondern 2 × 24 Fuß = 48 Fuß. Es fällt auf, dass mit Ausnahme der Außenwandstärke und der Langhausbreite alle Maßzahlen durch 3 teilbar sind: die Arkadenstärke (3 Fuß), die Seitenschiffbreite (9 Fuß), das innere Vierungsmaß bzw. die Mittelschiffbreite (18 Fuß), das äußere Vierungsmaß (24 Fuß) und die Langhauslänge (48 Fuß). Deshalb liegt die Überlegung nahe, der Grundriss von St. Aurelius könnte auf der Basis eines Quadratrasters mit einer Maschenweite von 3 Fuß geplant worden sein. Abb.4 zeigt den Kirchengrundriss, überlagert mit einem derartigen Raster. Es ist offensichtlich, dass er zu großen Teilen diesem Raster unterliegt. Eine Rastereinheit ist 94,05 cm groß, das entspricht 3 Fuß mit 31,35 cm Länge. Dieses Maß ergibt eine sehr gute Übereinstimmung mit der tatsächlichen Situation. Ein anderes Werkmaß kommt als Grundlage des Quadratrasters nicht in Frage. Wäre eine Rastereinheit 2 1/2 Maßeinheiten groß, entspräche das einem Werkmaß von 37,62 cm, bei 3 1/2 Maßeinheiten einem Werkmaß von 26,87 cm. Da die Länge des in Deutschland im Bauwesen des Mittelalters verwendeten Fußes ungefähr zwischen 27,5 und 35 cm variierte, scheiden beide Werkmaße aus. Das beim Bau von St. Aurelius verwendete Werkmaß war also ungefähr 31,35 cm lang.

Bei den in Abb.4 eingetragenen Fußmaßen handelt es sich um die Planungsmaße, die beim Bau der Kirche vom verantwortlichen Planer vorgegeben wurden. Wie genau diese Sollmaße mit den tatsächlichen Istmaßen übereinstimmen, hängt in erster Linie von der Genauigkeit der Bauausführung ab. An mittelalterlichen Bauten muss immer mit einer unterschiedlich großen Bauungenauigkeit gerechnet werden. Hinzu kommen nachträgliche Veränderungen des Baukörpers. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die den Maßen von Abb.3 zugrunde liegende Planaufnahme die tatsächlichen Verhältnisse auch nicht völlig präzise wiedergeben kann. Die Breite des nördlichen Seitenschiffs misst – vom Sockel der Außenwand aus gemessen – beispielsweise 2,75 m, die Breite des südlichen Seitenschiffs jedoch 2,85 m, obwohl beiden Maßen sicherlich das gleiche Sollmaß von 9 Fuß (2,82 m) entspricht. Um den Grad der Übereinstimmung der Ist- und Sollmaße darzustellen, sind die Abmessungen von Abb.3 (und Abb.5) in Tab.1 zusammengefasst, jeweils mit dem gemessenen Istmaß in m, dem Sollmaß in Fuß und in m sowie der Differenz zwischen Istmaß und Sollmaß.

Sehr deutlich zeigt sich die Bauungenauigkeit auch an den Außenwänden des Langhauses. An dessen westlichem Ende beträgt ihre Stärke zusammen mit dem Innensockel im Norden 1,27 m, im Süden jedoch nur 1,05 m (Abb.3). Im Norden liegt die Wandstärke damit ca. 17 cm über dem Sollmaß von 1,097 m. Dieser Unterschied geht vornehmlich auf das Konto der Sockelbreite und hat auch zur Folge, dass die Gesamtbreite auf der Westseite des Langhauses mit 15,50 m um 14 cm größer ist als das Sollmaß. Die Wandstärke oberhalb des Sockels liegt hier im gleichen Rahmen wie die Stärke der Mittelschiffwände (0,97 m und 0,93 m); am noch ursprünglichen Mauerwerk der Südseite misst sie 0,93 m. 1989 konnte die Stärke der verbliebenen Mauer des nördlichen Querhauses nach Entfernung der Bodenfüllung im ersten Stock des dortigen Gebäudes auf 0,92 m bestimmt werden.32 Ohne Berücksichtigung des Sockels kann also von einer einheitlichen Mauerstärke von 3 Fuß (0,941 m) ausgegangen werden. Der Innensockel im Langhaus wurde offenbar als Podest für die Halbsäulen angelegt. Obwohl die Sockelbreite stark variiert, kann für sie ein einheitliches Planungsmaß von 1/2 Fuß angenommen werden. Ohne den Sockel würden die Außenwände um 1/2 Fuß nach innen rücken. Die Breite des Langhauses würde dann nicht 49 Fuß, sondern – gleich wie die Länge – 48 Fuß betragen, so dass es tatsächlich exakt quadratisch wäre. Dies ist offensichtlich der „Idealplan“. Von diesem wurde jedoch wegen der Anlage der Halbsäulen abgewichen: Um Platz für den Sockel zu schaffen, wurden die Außenwände um ca. 1/2 Fuß nach außen verschoben.

Die Abstände der Säulenachsen betragen zwischen 3,69 m und 3,81 m, gemittelt 3,77 m ≙ 12 Fuß (3,76 m), also 4 Rastereinheiten. Wenn davon ausgegangen wird, dass das Planungsmaß für die Ansätze der Arkadenbögen oberhalb der Säulen in Längsrichtung mit 3 Fuß gleich groß war wie die Mauerbreite, dann folgt aus dem Achsabstand der Säulen von 12 Fuß ein Bogendurchmesser von 9 Fuß bzw. ein Bogenradius von 4 1/2 Fuß. Wären die Säulen gleichmäßig im Raum angeordnet, müssten ihre Achsen in Abb.4 auf den Rasterlinien liegen. Offensichtlich liegt hier ein Baufehler vor, denn die Säulenachsen sind gegenüber den Rasterlinien einheitlich nach Osten verschoben. Während die Durchmesser der Arkadenbögen zwischen den Säulen ungefähr dem Sollmaß entsprechen, sind die westlichen Bögen deshalb deutlich größer. Idealerweise müssten die Vorlagen am westlichen und östlichen Ende der beiden Arkaturen 1 1/2 Fuß (0,470 m) lang sein: 2 × 1 1/2 Fuß (Vorlagen) + 3 × 3 Fuß (Ansätze der Arkadenbögen) + 4 × 9 Fuß (Bogendurchmesser) = 48 Fuß (Langhauslänge). Auch hier wurde jedoch vom „Idealplan“ abgewichen, da sie tatsächlich nur ca. 0,33–0,34 m lang sind.

|

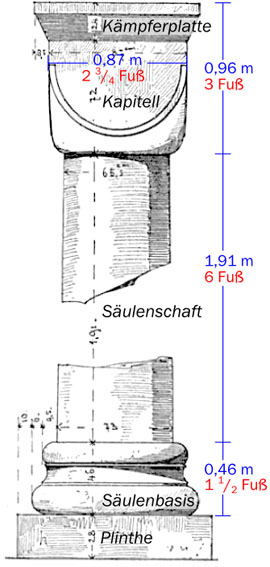

| Abb.5: Die Maße an den Säulen |

Abb.5 zeigt die Abmessungen an den Langhaussäulen nach der Darstellung im Kunstdenkmäler-Atlas von Eduard PAULUS.33 Die Längenmaße oberhalb der Plinthe folgen klar dem ermittelten Werkmaß von 31,35 cm. Die Höhe der Säulenbasis beträgt 0,46 m ≙ 1 1/2 Fuß (0,470 m). Kapitell und Kämpferplatte sind zusammen mit 0,96 m ≙ 3 Fuß (0,941 m) doppelt so hoch. Wie bereits METTLER beschrieb34, ist der Säulenschaft wiederum doppelt so hoch wie Kapitell und Kämpferplatte zusammen, nämlich 1,91 m ≙ 6 Fuß (1,881 m). Die Gesamthöhe oberhalb der Plinthe beträgt 1 1/2 Fuß + 3 Fuß + 6 Fuß = 10 1/2 Fuß. Zusammen mit dem Bogenradius von 4 1/2 Fuß ergibt sich für die Höhe eines Arkadenbogens oberhalb der Plinthe somit ein Planungsmaß von 15 Fuß. Auffallend ist, dass die Maße wieder in Beziehung zur Größe der Rastereinheit von 3 Fuß stehen. Von den übrigen Maßen soll hier nur die Breite des Kapitells betrachtet werden. Sie beträgt 0,87 m ≙ 2 3/4 Fuß (0,862 m). Das Kapitell ist also deutlich schmäler als der oberhalb der Kämpferplatte anschließende, 3 Fuß breite Arkadenbogen. Vermutlich sollten die Kapitelle gegenüber der Arkadenwand perspektivisch zurückgenommen werden.

Die Vorhalle zwischen den Türmen ist 15 Fuß breit (Abb.4), das gleiche Maß wie die Höhe der Arkadenbögen über den Plinthen. Vorhalle und Türme messen in Längsrichtung der Kirche 7 Rastereinheiten, also 21 Fuß. Die Breite der Türme in Querrichtung beträgt 18 1/2 Fuß, so dass die Türme gegenüber dem Langhaus um 1 1/2 Fuß (eine halbe Rastereinheit) vorspringen. Die Turmbreite von 18 1/2 Fuß bestätigt die an den Außenmauern des Langhauses angestellten Überlegungen: Als „Idealmaß“ können hier sicherlich 18 Fuß angenommen werden. Da die Langhausbreite zur Schaffung des Sockels für die Halbsäulen gegenüber dem „Idealmaß“ von 48 Fuß auf 49 Fuß erhöht wurde, mussten auch die nördlichen und südlichen Wände der Türme um 1/2 Fuß nach außen rücken, um den 1 1/2 Fuß großen Wandvorsprung am Übergang zu den Türmen beizubehalten. Weil offensichtlich die Breite der Vorhalle nicht verändert werden sollte, wurde die Turmbreite um 1/2 Fuß auf 18 1/2 Fuß erhöht. Ein Fenster in der Mitte der südlichen Wand des Südturms ist der obere Teil der Vermauerung einer 0,93 m breiten Tür.35 Sie hatte mit 3 Fuß (0,941 m) also die Größe einer Rastereinheit.

In Abb.3 und Abb.4 sind die abgebrochenen östlichen Kirchenteile unter Zugrundelegung einer einheitlichen Mauerstärke von 3 Fuß nach den in Abb.4 angegebenen Planungsmaßen ergänzt. Etwaige Mauersockel oder sonstige Mauervorsprünge bleiben unberücksichtigt. Es besteht eine gute Übereinstimmung mit den Fundamentzügen. Die größte Breite der Kirche maß 20,72 m ≙ 66 Fuß (20,69 m): 3 × 18 Fuß (inneres Vierungsmaß) + 4 × 3 Fuß (Wandstärken). Auch hier zeigt sich ein erheblicher Baufehler: Die nördliche und die südliche Querhauswand waren beide gegenüber dem Planungsmaß um ca. 20 cm nach Norden verschoben, so dass der nördliche Querhausarm länger war als der südliche. Die Gesamtbreite stimmt jedoch mit dem Planungsmaß gut überein. Der Außenradius der beiden Nebenapsiden betrug 8 Fuß, der Außendurchmesser 16 Fuß. Nach dem Planungsmaß waren sie an den 21 Fuß langen östlichen Querhauswänden jeweils mittig angeordnet.

Das Innenmaß des längsrechteckigen Presbyteriums folgte nicht dem Rastermaß. Zu erwarten wären 21 Fuß (7 Rastereinheiten), tatsächlich lag die Ostwand jedoch 1 Fuß östlich der Rasterlinie, so dass das Presbyterium im Innenmaß 22 Fuß lang war. Interessanterweise folgt das Fundament der Ostwand des erst in einer späteren Bauphase angelegten Presbyteriumsnebenraums wieder der Rasterlinie, so dass seine Länge 21 Fuß betrug. Der direkt vor dem Spannfundament der östlich vorgesetzten eingezogenen Hauptapsis angelegte Gang zum Aureliusgrab kann für die Bemaßung des Presbyteriums keine Rolle gespielt haben, da er vermutlich erst im späten Mittelalter angelegt wurde. Die Hauptapsis hatte, gemessen an den Fundamenten des Ausgrabungsplans, eine Länge bzw. einen Außenradius von 3,18 m ≙ 10 Fuß (3,14 m) und eine Breite bzw. einen Außendurchmesser von 6,20 m ≙ 20 Fuß (6,27 m). Damit ergab sich eine Gesamtlänge der Kirche von 128 Fuß.

Die Zahl 128 ist als 7. Potenz von 2 (27) mathematisch besonders interessant. Damit wäre möglich, dass bei der Bemaßung des Presbyteriums deswegen vom Quadratraster abgewichen wurde, um als Gesamtlänge der Kirche 128 Fuß zu erhalten. Interessanterweise wird gerade die Zahl 128 in einer der ganz wenigen überlieferten mittelalterlichen Baubeschreibungen mit konkreten Maßangaben genannt. In der Chronik von Saint-Bénigne, verfasst von einem unbekannten Chronisten kurz nach Mitte des 11. Jh., wird eine Beschreibung der 1001 gegründeten Abteikirche des Klosters Saint-Bénigne in Dijon gegeben. Dort heißt es über die Hauptkirche: „Diese ist in der Gestalt des Kreuzes gebaut und hat eine Länge von 128 Ellen […].“36 Das kann vielleicht ein Hinweis sein, dass diese Zahl besondere Wertschätzung genoss. An der Aureliuskirche, ebenfalls „in der Gestalt des Kreuzes gebaut“, betrug die Länge von der Westseite bis zum Mittelpunkt der Vierung – hier kreuzten sich die Kirchenlängsachse und die Mittelachse des Querhauses – 81 Fuß. Diese Zahl besitzt als 4. Potenz von 3 (34) eine gewisse Verwandtschaft mit der Zahl 128.

Der Zahl 81 kann auch eine religiöse Symbolik zugeschrieben werden, denn als 34 hat sie Bezug auf die Drei, die Zahl der göttlichen Trinität. Wenn wir das von der Kirchenlängsachse und der Mittelachse des Querhauses gebildete Kreuz betrachten, dann bezeichnet die Zahl 81 die Länge des westlichen Kreuzarms. Dass ein kreuzförmiger Kirchengrundriss im Mittelalter auf das christliche Kreuz bezogen wurde, ist sicher37; dies kommt auch in der expliziten Erwähnung durch den Chronisten von Saint-Bénigne zum Ausdruck. Aus der Gesamtbreite am Querhaus von 66 Fuß ergibt sich für die Länge der beiden Kreuzquerarme ein Planungsmaß von 33 Fuß. Auch hier ist ein Trinitätsbezug erkennbar; außerdem bezeichnet die Zahl 33 auch die Lebensjahre Christi auf Erden. Sie findet ebenfalls in der Chronik von Saint-Bénigne im Zusammenhang mit der Länge der dortigen St.-Michaels-Kapelle Erwähnung.38

Bereits die Maschenweite des Quadratrasters – 3 Fuß – gibt mit der Zahl der göttlichen Dreifaltigkeit eine christliche Symbolzahl wieder, sogar die wichtigste. Im Folgenden sollen kurz einige weitere Symbolzahlen mit religiöser Bedeutung genannt werden, die sich im Grundriss von St. Aurelius wiederfinden und die andererseits auch in der Baubeschreibung der Chronik von Saint-Bénigne vorkommen:

- 8 Fuß betrug der Radius der Nebenapsiden. Die Zahl Acht ist als Zahl der Auferstehung und des Neuen Bundes eine wichtige christliche Symbolzahl. Taufkirchen und Taufsteine sind deshalb häufig achteckig. Auch die Gesamtlänge von 128 (2 × 8 × 8) Fuß hat einen gewissen Bezug zur Acht.

- Der Radius der Hauptapsis war dagegen 10 Fuß lang. Die Zehn galt als Zahl der christlichen Vollkommenheit. Sie zeigt auch das in den Zehn Geboten manifestierte göttliche Gesetz. Der Zehn wird außerdem deshalb eine besondere Bedeutung zugemessen, weil sie alle Grundzahlen bis Neun gewissermaßen in sich einschließt.

- 15 Fuß breit ist die Vorhalle, 15 Fuß hoch sind die Arkadenbögen oberhalb der Plinthen. Die besondere Bedeutung der Zahl 15 wurde in ihrer Zusammensetzung aus anderen Symbolzahlen gesehen, z. B. 7 + 8. Sie verweist auch auf die 15 Stufenpsalmen, die mit den Stufen der Himmelsleiter in Beziehung gesetzt wurden.

- 24 Fuß legen das äußere Vierungsmaß fest, damit auch die Mittelschiffbreite unter Einbeziehung der Arkadenstärke und die Querhausbreite. Ihren christlichen Symbolgehalt erhält die Zahl 24 als doppelte 12 (12 Propheten im Alten Testament, 12 Apostel im Neuen Testament) und als Hinweis auf die 24 Ältesten der Offenbarung (Offb 4, 4).

Es ist sicher nicht davon auszugehen, dass Saint-Bénigne für St. Aurelius als Vorbild gedient hat. Die parallele Verwendung gleicher Maßzahlen an beiden Kirchen ist vielleicht Ausdruck der Tatsache, dass es Zahlen mit besonderer religiöser oder mathematischer Bedeutung gab, die häufiger als Maßzahlen Verwendung fanden als andere. Das heißt natürlich nicht, dass solche Zahlen an jedem Kirchenbau verwirklicht wurden, auch nicht, dass sich hinter jeder zahlensymbolisch „verdächtigen“ Zahl tatsächlich eine Absicht verbirgt. Die Gefahr einer Überinterpretation ist bei derartigen Fragestellungen groß. Angesichts des hohen Stellenwerts, den zahlenmystische Vorstellungen im Denken des Mittelalters einnahmen, ist es jedoch wahrscheinlich, dass diese in vielen Fällen auf die Planung einer Kirche Einfluss genommen haben, entweder durch bewusste Umsetzung von Symbolzahlen oder auf einer intuitiven Ebene. Der Verfasser hat bei der Untersuchung der Belsener Kapelle (Mössingen-Belsen) einige der genannten Symbolzahlen ebenfalls festgestellt: 8 Fuß beträgt dort die Größe einer Rastereinheit, 15 Fuß die Außenbreite des Chors und die Raumhöhe, 24 Fuß die Innenbreite des Kirchenschiffs.39

Die Konstruktion des Kirchengrundrisses auf der Basis eines Quadratrasters hat zur Folge, dass zwischen verschiedenen Abmessungen ganzzahlige Maßverhältnisse bestehen. Solche Zahlenverhältnisse sah man als Abbild der göttlichen Ordnung an. So setzt sich – wie schon erwähnt – die Länge des Mittelschiffs (48 Fuß) aus zwei äußeren Vierungsquadraten (24 Fuß) zusammen (rote Quadrate in Abb.4). Beide Maße stehen also im Verhältnis von 2 : 1. Das innere Vierungsquadrat passt dagegen genau viermal in den westlich der Vierung gelegenen Teil der Kirche (blaue Quadrate in Abb.4). Ein Verhältnis von 2 : 1 bilden auch die Mittelschiffbreite (18 Fuß) und die Seitenschiffbreite vom Innensockel der Außenwand aus gemessen (9 Fuß). Das Innenmaß von der Westseite des Langhauses bis zum Mittelpunkt der Vierung war mit 60 Fuß gleich groß wie die größte Innenbreite im Querhaus. Sie bildet mit der Breite der Vorhalle (15 Fuß) ein Verhältnis von 4 : 1.

Das 31,35 cm lange Maß entspricht annähernd dem sog. rheinischen Fuß mit ca. 31,4 cm Länge, der in späterer Zeit weite Verbreitung fand und auch in Preußen übernommen wurde. Als Baumaß des Mittelalters ist er nicht belegt. Aufgrund von Fluranalysen will jedoch der Geograph Hans-Jürgen NITZ nachgewiesen haben, dass dieses Fußmaß im Rheinland als Maß für die Feldvermessung im Mittelalter bis in den Raum von Mainz, im Frühmittelalter darüber hinaus bis südlich von Worms verbreitet gewesen sei.40 Inwiefern das Werkmaß tatsächlich die von METTLER vermutete Beeinflussung der Aureliuskirche vom Rhein her unterstützt, könnten nur Maßuntersuchungen an dortigen Kirchenbauten klären. Am Speyerer Dom soll allerdings ein anderes Fußmaß mit 30,1 cm Länge verwendet worden sein.41

Die Ergebnisse der Maßuntersuchung an St. Aurelius lassen sich also wie folgt zusammenfassen:

- Das beim Bau der Aureliuskirche verwendete Werkmaß war ein Fuß mit ca. 31,35 cm Länge.

- Der Kirchengrundriss wurde zu großen Teilen auf der Grundlage eines Quadratrasters mit 3 Fuß Maschenweite geplant.

- Bei der Planung spielte vermutlich die Zahlensymbolik eine Rolle.

Der Verfasser hat sich bereits ausführlich mit dem Grundriss der Ruine der Peterskirche, der Nachfolgerkirche von St. Aurelius, befasst.42 Im Hinblick auf die genannten Ergebnisse an der Aureliuskirche kann der folgende Vergleich gezogen werden:

- An der Peterskirche wurde mit 33,1 cm ein größeres Fußmaß verwendet als an St. Aurelius. Dieses Ergebnis wird durch Untersuchungen des Ziegelforschers Ulrich KNAPP bestätigt. Er kommt durch den Vergleich von Hirsauer Ziegeln, die vielleicht noch aus dem dritten Viertel des 11. Jh. stammen, mit jüngeren Ziegeln zu folgendem Ergebnis: „Ihre geringeren Abmessungen legen nahe, dass das zur Zeit ihrer Anfertigung in Hirsau verwendete Fußmaß kleiner war als das im 12. Jahrhundert gebräuchliche.“43

- An der Peterskirche liegt wie an St. Aurelius der Grundrissplanung ein klares Konzept auf der Basis eines Quadratrasters zugrunde. Das Raster an der Aureliuskirche ist jedoch mit 3 Fuß Maschenweite erheblich engmaschiger als das Raster an der Peterskirche, dessen Rastereinheit 18 1/2 Fuß groß ist. In beiden Fällen kann jedoch ein Bezug auf die Trinität festgestellt werden, da sich die Größe der Rastereinheit an der Peterskirche von der Zahl 111 ableitet (Teilung durch 6), die die göttliche Dreieinigkeit symbolisiert.

- Am Grundriss der Peterskirche können ebenfalls Maßzahlen mit religiöser Bedeutung festgestellt werden. 33 Fuß – an St. Aurelius die Länge eines Querhausarms von der Mitte aus gemessen – bestimmten an der Peterskirche das innere Vierungsmaß. Im Gegensatz zur Aureliuskirche drücken die Maßzahlen an der Peterskirche zudem ein klares theologisches Konzept aus, das die Kirche als Verwirklichung der biblischen Himmelsstadt kennzeichnet: 150 Fuß = 100 Ellen betrug die Länge bis zum Mittelpunkt der Vierung, entsprechend der Länge des Tempelgebäudes der alttestamentarischen Ezechielvision (Ez 41, 13); insgesamt war die Basilika 216 Fuß = 144 Ellen lang, das Maß der Mauer des himmlischen Jerusalem aus der Offenbarung des Johannes (Offb 21, 17). Die entsprechenden Maße an St. Aurelius – 81 Fuß und 128 Fuß – sind zwar als Potenzen von 3 und 2 ebenfalls aufeinander bezogen, lassen in ihrer Abfolge aber keine klare theologische Aussage erkennen.

Das bemerkenswerteste Resultat des Vergleichs zwischen den beiden Hirsauer Kirchen ist der Wechsel des Fußmaßes innerhalb nur weniger Jahre. Er hängt vermutlich damit zusammen, dass als Bauherr der Aureliuskirche Graf Adalbert zu gelten hat, als Bauherr der Peterskirche jedoch Abt Wilhelm. Denkbar ist, dass die Verwendung eines anderen – größeren – Fußmaßes mit der Beauftragung eines anderen Handwerkertrupps zusammenhängt, aber auch, dass damit der Bruch mit der Eigenklosterherrschaft des Grafen zum Ausdruck gebracht werden sollte. Das neue Fußmaß entspricht annähernd dem sog. drusianischen Fuß mit einer Länge von ca. 33,3 cm, der nach den Angaben des römischen Feldmessers HYGINUS beim Stamm der Tungrer in Belgien benutzt wurde.44 Ein Fußmaß dieser Größe war im Mittelalter noch in Gebrauch. Als sog. benediktinischer Werkschuh wird seine Verwendung auch den Benediktinern zugeschrieben.45 Woher das neue Fußmaß nach Hirsau kam, könnten nur umfangreiche Maßvergleiche mit anderen Kirchen klären.

| Baumaß | Istmaß (m) |

Sollmaß (Fuß) |

Sollmaß, (m) |

Istmaß –Sollmaß (cm) |

| Südlicher Turm: Breite in Ost-West-Richtung | 6,53 | 21,00 | 6,58 | -5,0 |

| Südlicher Turm: Breite in Nord-Süd-Richtung | 5,75 | 18,50 | 5,80 | -5,0 |

| Südlicher Turm: Vorsprung an der Südostseite | 0,45 | 1,50 | 0,470 | -2,0 |

| Breite der Vorhalle zwischen den Türmen | 4,74 | 15,00 | 4,70 | 4,0 |

| Langhaus: Innenlänge | 15,05 | 48,00 | 15,05 | 0,0 |

| Langhaus: Breite nördliche Außenwand mit Sockel Westseite | 1,27 | 3,50 | 1,097 | 17,3 |

| Langhaus: Breite südliche Außenwand mit Sockel Westseite | 1,05 | 3,50 | 1,097 | -4,7 |

| Langhaus: Breite südliche Außenwand ohne Sockel Westseite | 0,93 | 3,00 | 0,941 | -1,1 |

| Langhaus: Breite nördliches Seitenschiff ohne Sockel Westseite | 2,75 | 9,00 | 2,82 | -7,0 |

| Langhaus: Breite südliches Seitenschiff ohne Sockel Westseite | 2,85 | 9,00 | 2,82 | 3,0 |

| Langhaus: Breite nördliche Mittelschiffwand Westseite | 0,97 | 3,00 | 0,941 | 2,9 |

| Langhaus: Breite südliche Mittelschiffwand Westseite | 0,93 | 3,00 | 0,941 | -1,1 |

| Langhaus: Breite Mittelschiff Westseite | 5,68 | 18,00 | 5,64 | 4,0 |

| Langhaus: Außenbreite Westseite | 15,50 | 49,00 | 15,36 | 14,0 |

| Langhaus: Außenbreite Ostseite | 15,43 | 49,00 | 15,36 | 7,0 |

| Langhaus: Innenbreite Westseite | 13,18 | 42,00 | 13,17 | 1,0 |

| Langhaus: Säulenabstand Achsmaß (Mittelwert) | 3,77 | 12,00 | 3,76 | 1,0 |

| Säulen im Langhaus: Höhe Säulenbasis | 0,46 | 1,50 | 0,470 | -1,0 |

| Säulen im Langhaus: Höhe Säulenschaft | 1,91 | 6,00 | 1,881 | 2,9 |

| Säulen im Langhaus: Höhe Kapitell + Kämpferplatte | 0,96 | 3,00 | 0,941 | 1,9 |

| Säulen im Langhaus: Breite Kapitell | 0,87 | 2,75 | 0,862 | 0,8 |

| Querhaus: Außenbreite der Vierung in Nord-Süd-Richtung | 7,50 | 24,00 | 7,52 | -2,0 |

| Querhaus: Innenbreite der Vierung in Nord-Süd-Richtung | 5,65 | 18,00 | 5,64 | 1,0 |

| Querhaus: Größte Breite der Kirche | 20,72 | 66,00 | 20,69 | 3,0 |

| Hauptapsis: Länge | 3,18 | 10,00 | 3,14 | 4,0 |

| Hauptapsis: Breite | 6,20 | 20,00 | 6,27 | -7,0 |

| Gesamtlänge der Kirche | 40,1 | 128 | 40,13 | -3 |

Tab.1:Die Baumaße an St. Aurelius

Trotz dieses offensichtlichen Bruchs ist es angesichts der aufgezeigten Parallelen dennoch naheliegend, dass das an St. Aurelius vorhandene strenge, über ein Quadratraster vermittelte Grundrisskonzept auch Einfluss auf die Grundrissplanung an der Peterskirche genommen hat.

|

| Abb.6: Aureliuskirche Hirsau: Blick durch das Kirchenschiff nach Osten mit Zähringergrab. Historische Aufnahme vor der Renovierung 1954. |

Bildnachweis:

- LANDESDENKMALAMT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Hirsau. St. Peter und Paul 1091–1991. Stuttgart, 1991: Abb.1, Hintergrund der Grafiken von Abb.3 u. Abb.4: genaue Quellenangabe im Text.

- PAULUS, Eduard d. J.: Die Kunst- und Altertums-Denkmale im Königreich Württemberg. Schwarzwald- , Jagst- und Donaukreis, Stuttgart. Paul Neff, 1893: Abb.5.

- Abb.2 stammt vom Verfasser.

- Abb.6: L. Luz Hirsau.

Erstveröffentlichung: 31.03.2015 unter: www.belsener-kapelle.de.

Autor:

Dr. Stefan Wintermantel

Dreifürstensteinstraße 32

72116 Mössingen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!